地名から災害リスクが分かるって本当?~土地の「名前」に隠されたヒント~

「その土地、昔は“◯◯池”って呼ばれてたんだよ」

こんな話を聞いたことはありませんか?

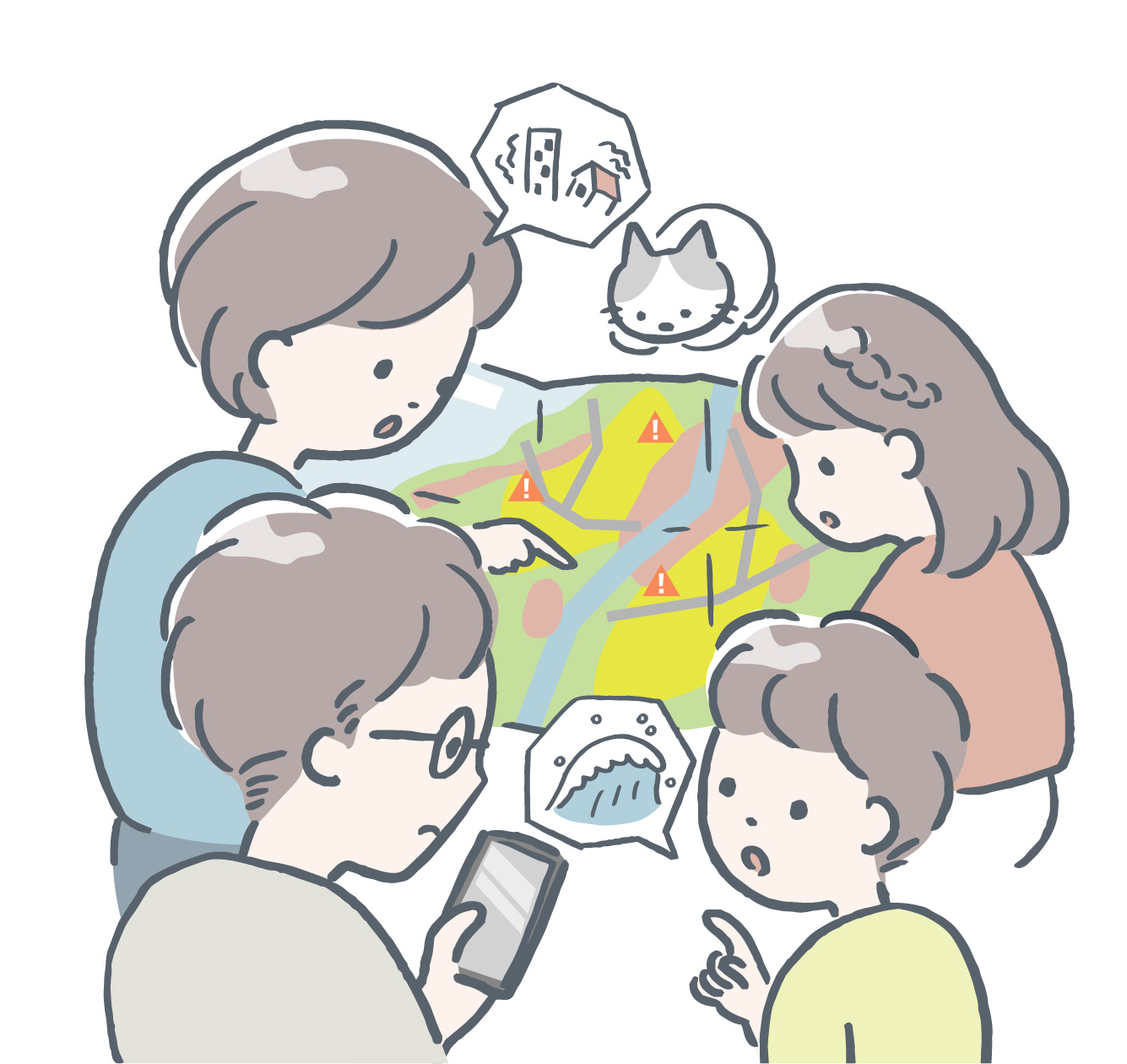

実は、地名にはその土地の“過去”が隠されていることがあり、災害リスクを見極めるヒントにもなると言われています。今回は、不動産のプロとして、また防災を考える市民として、ぜひ知っておいてほしい「地名と災害リスクの意外な関係」についてお伝えします。

地名は“土地の履歴書”

地名は単なる呼び名ではなく、昔その場所がどんな場所だったのか、どんな自然条件があったのかを伝える「土地の履歴書」とも言えます。

例えば──

「沼」「池」「潟」などのつく地名

⇒ 昔、沼地や池があった低湿地。水害のリスクが高め。

⇒ 昔、沼地や池があった低湿地。水害のリスクが高め。

「谷」「川」「沢」などのつく地名

⇒ 水の通り道で、集中豪雨時に浸水しやすい可能性あり。

⇒ 水の通り道で、集中豪雨時に浸水しやすい可能性あり。

「崖」「峠」「坂」などのつく地名

⇒ 急傾斜地や崖崩れの可能性があるエリア。

⇒ 急傾斜地や崖崩れの可能性があるエリア。

これらはあくまで“ヒント”ですが、知っておくことで「住む前に災害リスクをチェックする」意識が自然と育ちます。

昔の地名が消えていることもある?

現代の住宅地図には、昔の地名が使われていないことも少なくありません。

開発によって地名が変更されたり、イメージの良い名称に変わっているケースもあります。

しかし、明治時代の地図や旧村名、地元の古老の話をたどると、「昔は○○池だった」「ここは○○川の氾濫原だった」といった“本来の地名”が分かることがあります。

実際に役立つ!こんな活用法

マイホーム購入前にチェック!

気になる地域の旧地名や昔の地形を調べて、安心・納得の物件選びを。

気になる地域の旧地名や昔の地形を調べて、安心・納得の物件選びを。

災害に備えた暮らしに

地名を手がかりに、洪水や土砂災害への備えを見直してみましょう。

地名を手がかりに、洪水や土砂災害への備えを見直してみましょう。

子どもや地域の防災教育に

「なんでこの町は“水ノ上町”っていうの?」から、災害への関心を育むきっかけに。

「なんでこの町は“水ノ上町”っていうの?」から、災害への関心を育むきっかけに。

まとめ:地名は“住まい選び”と“命を守る”カギになる

地名を知ることは、その土地の“昔”を知ること。安全に暮らすための情報が、実は名前に隠されているのです。

「知らなかった!」で済まされない災害の時代だからこそ、こうした身近なヒントを活かして、より安心・安全な暮らしを考えてみませんか?